GDPの計算方法を理解するためには、「三面等価の原則」を避けて通ることは出来ません。

「サンメントウカノゲンソク…?」聞きなれない言葉に戸惑う人もいるでしょう。

でも大丈夫!この原則を理解すると、GDPの仕組みがさらに分かりやすくなるんです。

この記事では、GDPの計算方法に欠かすことのできない「三面等価の原則」について、初心者にもわかりやすく解説していきます。

三面等価の原則とは?GDPを3つの視点から理解しよう

三面等価の原則…?聞きなれない言葉が出てきたな…

大丈夫!今日も一緒に勉強していこう!

「三面等価の原則」とは?

「三面等価の原則」とは、経済活動で新たに生まれた価値(≒GDPや国民所得)は「生産」「分配」「支出」の3つの面から見た時どの視点から見ても金額が等しくなるという、経済の基本原則のことです。

ちょっと待って!GDPと国民所得は同じものなの?

いい質問だね!少し難しいかも…一緒に整理していこう!

正確には、国民所得とGDPはまったく同じではありません。

GDPに次の2つの調整を加えることで求められるのが、国民所得です。

- 減価償却費の調整:モノや設備が、時間が経つことで価値が劣化した分を経費として引く

- 海外との所得のやり取り:(海外からの得た所得を加え、海外に流れた所得を引く)

しかし、ここでは超入門編として「国民所得とGDPはほぼ同じ」と理解しておいていただければ大丈夫です。

減価償却費については別記事で説明しているよ!

なぜ「三面等価の原則」で3つの金額が同じになるの?

「生産」「分配」「支出」はそれぞれ別のことなのに、どうして金額が同じになるの?

いい気づきだね!説明していこう!

「三面等価の原則」で金額が等しくなる理由は、同じ経済活動を「生産」「分配」「支出」の3つの側面から見ているだけだからです。

例えば、

- 企業がモノやサービスを作ることで新しく生まれた付加価値(生産)は、

- 人件費や店の利益、税金として分配され、

- 分配された人が新たにモノやサービスを購入(支出)する。

という、1つの経済活動で見ることができます。

ざっくりいうと、生産された価値は誰かの所得になりいずれは支出になる、ということが言えます。

あなた自身に収入がある場合は、ある程度イメージがつきやすいかもしれません。

あなたに収入がない場合も、身近な家族などに状況を当てはめてみるとより理解しやすいと思います。

ケーキ屋さんで学ぶ三面等価の原則―図解で分かりやすく!

もう少し分かりやすくする方法はないのかな。

そうだね、ケーキ屋さんを例に図で見てみよう!

これまで文字だけで、「三面等価の原則」について説明してきました。

ここでは何となく理解できても、後になって「どういうことだったっけ?」と思ってしまうことも、ありますよね。

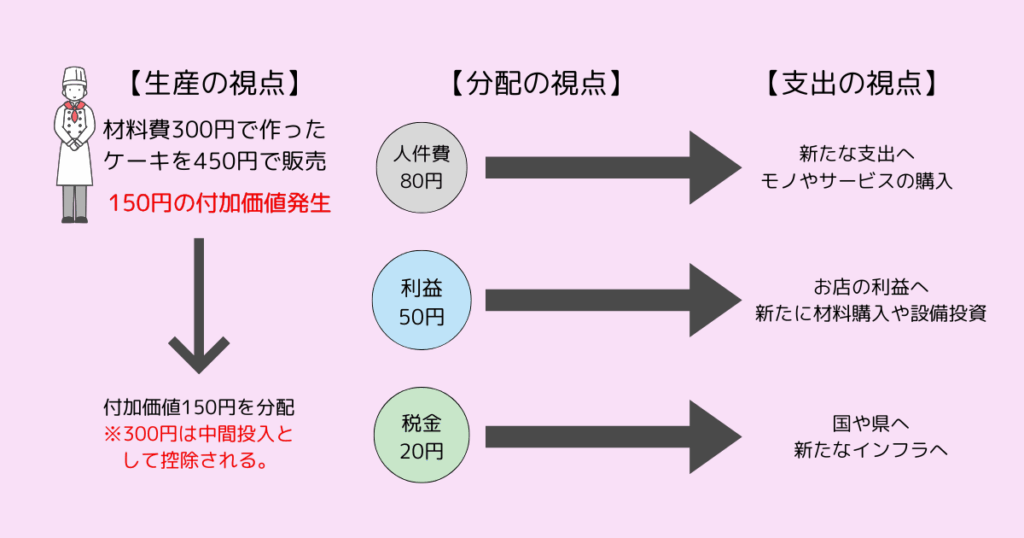

ここでケーキ屋さんを例に、図を使って「三面等価の原則」を見てみましょう。

「生産」「分配」「支出」、どの視点からみても150円が循環していることが分かるでしょうか。

付加価値150円はそのまま分配され、新たにモノやサービスを買ったりお店の利益として新たな支出に回されるたりすることで同じ金額150円が回り続けているのです。

「生産」された付加価値150円は、「分配」「支出」の面からみても150円なんだね!

そういうこと!

支出の人が損してる?マクロ経済とミクロ経済の視点で考えよう

あれ?でもよく考えるとこの図だと支出の人損しちゃってない?支出だけみるとマイナスなのに150円が循環しているって言えるの?

経済をとらえるのに必要な、‘マクロ‘と‘ミクロ‘の捉え方について伝えるよ!

確かにケーキ屋さんの図では、付加価値150円は人件費や税金お店の利益に分配されるので人件費は80円になっています。

80円の分配を受けた人が新たに450円のケーキを買うと、中間投入費300円を差し引いても70円のマイナスですね。

ここで重要となるのが、マクロ経済学とミクロ経済学です。

マクロ経済学…

GDPや失業率など、国全体の経済を広い視点でとらえる考え方。

ミクロ経済学…

個人などの比較的小さな単位で経済をとらえる考え方。

つまり、マクロ経済学の捉え方でケーキ屋さんを見ると、150円は正しく分配されており支出する人にとってはマイナスでも、統計には影響しないということが言えます。

マクロ経済学とミクロ経済学の捉え方は、今後も重要になりますのでぜひ覚えておいてくださいね!

中間投入って何?GDPに含まれない、その理由は?

ねえねえ、図の中にある中間投入ってなんのこと?どうしてGDPに含まれないんだろう。

とても重要な点に気付いたね。中間投入についてまとめてみよう。

中間投入とは、外部企業から購入したモノやサービスのことです。

中間投入は既に外部企業が作り出したモノやサービスを購入しているだけに過ぎないので、2重カウントを防ぐためにもGDPには含むことができません。

外部企業が作り出したものやサービスは既にその企業の収支に計上されている、ということです。

ケーキ屋さんを例にみると、ケーキを作るために他社から仕入れた小麦粉などの材料費はケーキ屋さんがスーパーなどに支払った経費であり、それはスーパーの売上げとしてカウントされているのです。

もっと言うと、そのスーパーも生産者から仕入れを行っているよ!

まとめ

今回は、「三面等価の原則」についてまとめてきました。

ニュースで聞くと一見難しい言葉も、一緒に学ぶと少し理解が出来たように感じませんか?

是非、今日からニュースを新しい視点で見てみてくださいね!